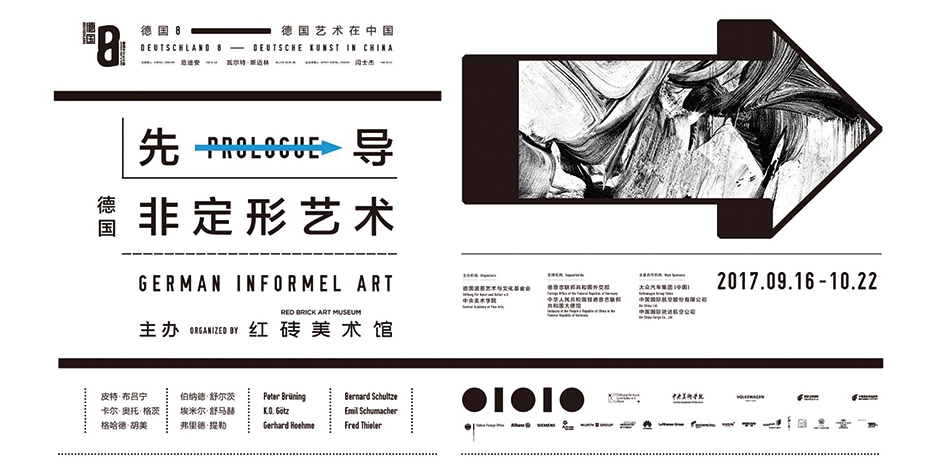

先导 – 德国非定形艺术

2017.09.16 - 2017.10.22

红砖美术馆将于2017年9月16日至10月22日呈现展览“先导 – 德国非定形艺术”。本次展览是“德国8 – 德国艺术在中国”的重要组成部分,“德国8 – 德国艺术在中国” 由范迪安和瓦尔特·斯迈林总策划,红砖美术馆馆长闫士杰担任副总策展人。“先导—德国非定形艺术”聚焦战后德国最重要的抽象艺术流派“非定形艺术”的某些共性特征,以及艺术家在面对个人艺术理想时所作出的不同探索与选择,展览中的作品均系首度与中国观众见面。

德国非定形绘画的根本概念基本同于法国的“塔希主义”,主张画家应挣脱环境对其的影响,由理智和情绪主导的工作方式,非常有利于即时创作出愉悦积极的形象,即使没有肖像研究的知识,也无碍人们解读这些形象。1950年代之后,德国开始了关于“艺术的位置”激烈的哲学和社会学争论:在英雄主义至上以及所谓的“堕落艺术”时代之后,艺术的自由存于何方?艺术家是应该从现实中“解放”自己,还是应该如实地描述现实世界?在这个时期,德国许多画家放弃了曾经的现实主义,转而从事抽象艺术,德国非定形艺术由此应运而生。

此次参展的艺术家不仅是非定形艺术运动中最重要的参与者与发起者,同时也是战后德国艺术的主要代表。这批艺术家追求打破传统规则与惯性的表达方式,尤其在莱茵兰地区,以皮特·布吕宁、卡尔·奥托·格兹、格哈德·胡美、伯纳德·舒尔茨和埃米尔·舒马赫为代表的艺术家强调他们对巴黎现代艺术的浓厚兴趣,致力于抽象形式的探索。生活在柏林的弗雷德·提勒,受所居环境的感染,衷情现实主义,倒成了某种意义上的“孤军奋战者”。

从20世纪50年代到千禧年之后的时间跨度内,“先导 – 德国非定形艺术”呈现了六位艺术家不同创作时期的经典作品。展览中的50以及60年代的作品展示了受国际非定形艺术影响,投身动势抽象绘画创作的德国艺术家们难得一见的早期作品。本次展览也呈现出每一位艺术家高度个性化、自主化的视觉语言,尤其从70年代开始,德国非定形艺术家通过引入文本、制图符号和各种物体,力图将抽象艺术转变成主题更加明确,有时也更具批判意识的叙事绘画。布吕宁和胡美都是杜塞尔多夫美术学院的教授,他们是这新一轮艺术对话的先驱;这一时期,居住科隆的舒尔茨也想将对现实的一些隐喻加入他的作品中,他将这种方式称作“米高福”(Migofs)。而格兹、舒马赫和提勒则一直钟情于更加纯粹的抽象绘画。

红砖美术馆试图让中国公众看到,艺术家“隐身”于作品之后,而这些在艺术史和同时代都极具辨识度的经典作品,作为一种视觉的抽象哲学,使公众更加真实地感知德国抽象艺术的发展轨迹,以及其对战后德国艺术产生的持久影响。

阅读全部策展人

范迪安、

瓦尔特·斯迈林

副总策展人

闫士杰

艺术家

皮特·不吕宁、

卡尔·奥托·格茨、

格哈德·胡美、

伯纳德·舒尔茨、

诶米尔·舒马赫、

费里德·提勒

主办

红砖美术馆、

德国波恩艺术与文化基金会、

中央美术学院

支持

德意志联邦共和国外交部、

中华人名共和国驻德意志联邦共和国大使馆

合作单位

大众汽车集团(中国)、

中国国际航空股份有限公司、

中国国际货运航空公司